Esai: Ranang Aji SP

Ada banyak cara membicarakan manusia. Ada yang lewat sastra, ada yang lewat statistik, ada yang lewat rapat birokrasi, ada pula yang memilih panggung. “Para Petarung”, lakon garapan Asa Jatmiko —penulis sekaligus sutradara jebolan Akademi Seni Drama dan Film (ASDRAFI) Yogyakarta— jelas memilih jalur panggung. Ia menampilkan manusia dengan segala luka, kelicikan, sekaligus ketabahan dalam ruang sederhana bernama perusahaan.

Cerita besar lakon ini tidak rumit. Sebuah perusahaan dijadikan arena pertarungan, di mana pekerja melawan atasan, perempuan melawan ketidakadilan, cinta melawan politik kantor. Intrik perselingkuhan, ambisi jabatan, dan kegetiran buruh bertaut seperti benang kusut. Tidak ada dewa turun dari langit, tidak ada mitologi yang diseret-seret. Semua tokoh adalah kita sehari-hari. Karyawan yang gelisah dengan kontrak kerja, perempuan yang tubuhnya diperlakukan sebagai alat, hingga atasan yang memelihara kuasa seperti harta warisan.

Asa Jatmiko menulis naskah dengan disiplin dramaturgi, jelas warisan pendidikannya di Yogyakarta. Tapi yang ia pilih bukan realisme kosong yang sekadar menyalin kehidupan, tapi dia memilih realisme sosial—realisme yang hendak membuka lapisan struktur kuasa di balik keseharian. Penonton tidak hanya menonton pertengkaran kantor, tapi juga menangkap sesuatu yang lebih luas—tentang relasi kelas, tentang luka yang diwariskan sistem, dan tentang bagaimana manusia terus dipaksa bertarung bahkan ketika ia sudah letih.

Bahasa naskah sederhana, kadang puitis, tapi tidak melayang. Dialog para tokoh seolah disarikan dari ruang istirahat pabrik atau obrolan di pantry kantor. Penonton mudah mengenali. “Ini kan mirip bosku sendiri,” atau “Wah, ini kayak teman kerja sebelah meja.” Itulah kekuatan realisme sosial yang tidak mengajak kita melarikan diri, tetapi mengembalikan kita ke kenyataan dengan wajah yang lebih telanjang.

Buruh, Panggung, dan Paradoks Patronase

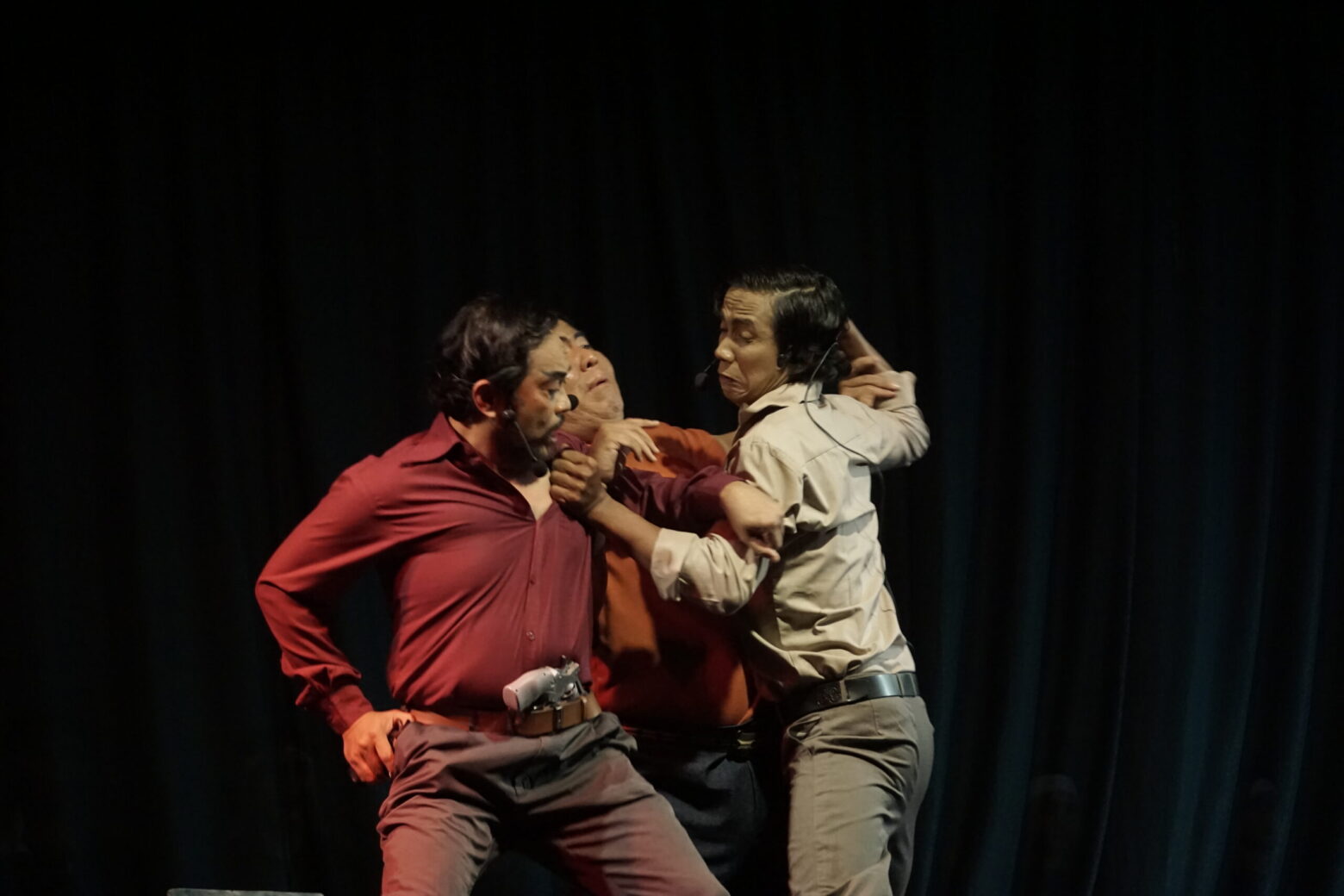

Keistimewaan “Para Petarung” bukan hanya di naskahnya, tapi pada siapa yang berdiri di panggung. Para aktor bukan bintang teater papan atas, melainkan mahasiswa dan buruh—para pekerja teater binaan Djarum. Mereka sehari-hari bukan sibuk menekuni Stanislavski, tapi bergulat dengan jam kerja, urusan keluarga, dan keterbatasan hidup.

Di sinilah teater berubah menjadi kesaksian. Ketika seorang aktor di panggung berteriak, “Kami hanya punya tenaga, mereka punya segalanya,” kalimat itu mengguncang tak semata karena kekuatan akting, tapi karena tubuh yang mengucapkannya adalah tubuh yang benar-benar tahu arti keletihan bekerja. Tidak ada jarak antara peran dan pemain.

Namun, di balik kesaksian itu, ada paradoks yang tak bisa diabaikan. Pertunjukan ini disokong PT Djarum, perusahaan raksasa rokok yang juga hidup dari buruh dan konsumen. Inilah ironi yang membuat “Para Petarung” menjadi semacam teater meta. Buruh memerankan buruh, dengan dana dari perusahaan besar, di atas panggung yang mengkritik perusahaan. Seni seakan sedang menampar dirinya sendiri.

Apakah ini kontradiksi yang harus ditolak? Tidak sesederhana itu. Justru di situlah politik kebudayaan Indonesia menemukan bentuknya. Seni sering lahir dari patron, seperti perusahaan rokok, bank, bahkan negara. Tanpa dana, panggung sepi. Dengan dana, panggung berkilau tapi dibayangi sponsor. Para Petarung memilih berjalan di garis tipis itu, menari di atas paradoks.

Dan penonton tahu persis. Mereka membaca brosur, melihat logo sponsor, lalu menyaksikan buruh di panggung menelanjangi kuasa. Tidak perlu agitasi; cukup dengan menghadirkan kontradiksi, teater sudah bekerja. Ia menanamkan ironi dalam benak penonton, ironi yang lebih awet daripada slogan apa pun.

Resonansi Lintas Kota

Tur “Para Petarung” bukan sekadar agenda seni, melainkan menjadi eksperimen sosial. Di setiap kota, lakon yang sama, mungkin akan beresonansi berbeda, seperti cermin yang memantulkan wajah sosialnya sendiri. Pentas kelililing sudah dimulai sejak Juli di Surabaya, kemudian disusul di Bandung bulan Agustus, kemudian berlangsung di Solo (25/26) dan tur ditutup akan ditutup di Kudus, 18 Oktober, kota yang identik dengan sponsor.

Auditorium Universitas Muria Kudus mungkin akan menjadi panggung ironi. Buruh menjerit di panggung, sementara nama perusahaan terpampang di pamflet. Penonton mungkin tersenyum kecut, antara kagum pada keberanian sekaligus bingung pada kontradiksi. Kudus menunjukkan paradoks itu, bahwa seni bisa hidup dari patron, tetapi tetap menyelipkan kritik.

Tur lintas kota inilah yang membuat “Para Petarung” lebih dari sekadar pertunjukan seni. Kita bisa bayangkan, Surabaya memberi energi protes, Bandung memberi intelektualitas, Solo memberi cermin politik, dan Kudus memberi lapisan ironi. Lakon yang sama, tapi resonansinya plural. Pada akhirnya, “Para Petarung” lebih dari sekadar lakon. Ia adalah cermin yang dipantulkan di berbagai ruang. Pertanyaan akhirnya sederhana. Siapa sebenarnya para petarung itu? Buruh yang di panggung? Penonton yang bertepuk tangan? Perusahaan yang menulis namanya di brosur? Atau kita semua yang setiap hari, dengan cara masing-masing, bertarung di arena kehidupan? Teater di sini tidak memberi jawaban. Ia hanya menyodorkan cermin. Dan cermin, sebagaimana kita tahu, tidak pernah berbohong—kitalah yang sering menolak melihat bayangan di dalamnya.[]

—————–

Ranang Aji SP

Sastrawan, tinggal di Magelang, Jawa Tengah.