Esai: Imam Khanafi

LAMPU panggung menyorot lembut ke tirai hitam. Udara di dalam ruangan bercampur antara dingin pendingin udara dan panas antusiasme penonton. Saya berdiri sejenak di barisan pinggir, menyelinap di antara tubuh-tubuh yang menunggu, memotret panggung, merekam sekilas suasana sebelum gelap total menelan ruangan. Lalu denting musik lembut terdengar—tanda dimulainya kisah Para Petarung di Auditorium Universitas Muria Kudus, malam 18 Oktober 2025. Saat itu, seolah seluruh cahaya dan bunyi sedang bersekongkol menghadirkan sesuatu yang lebih dari sekadar pertunjukan: semacam pernyataan, atau bahkan doa yang dipentaskan.

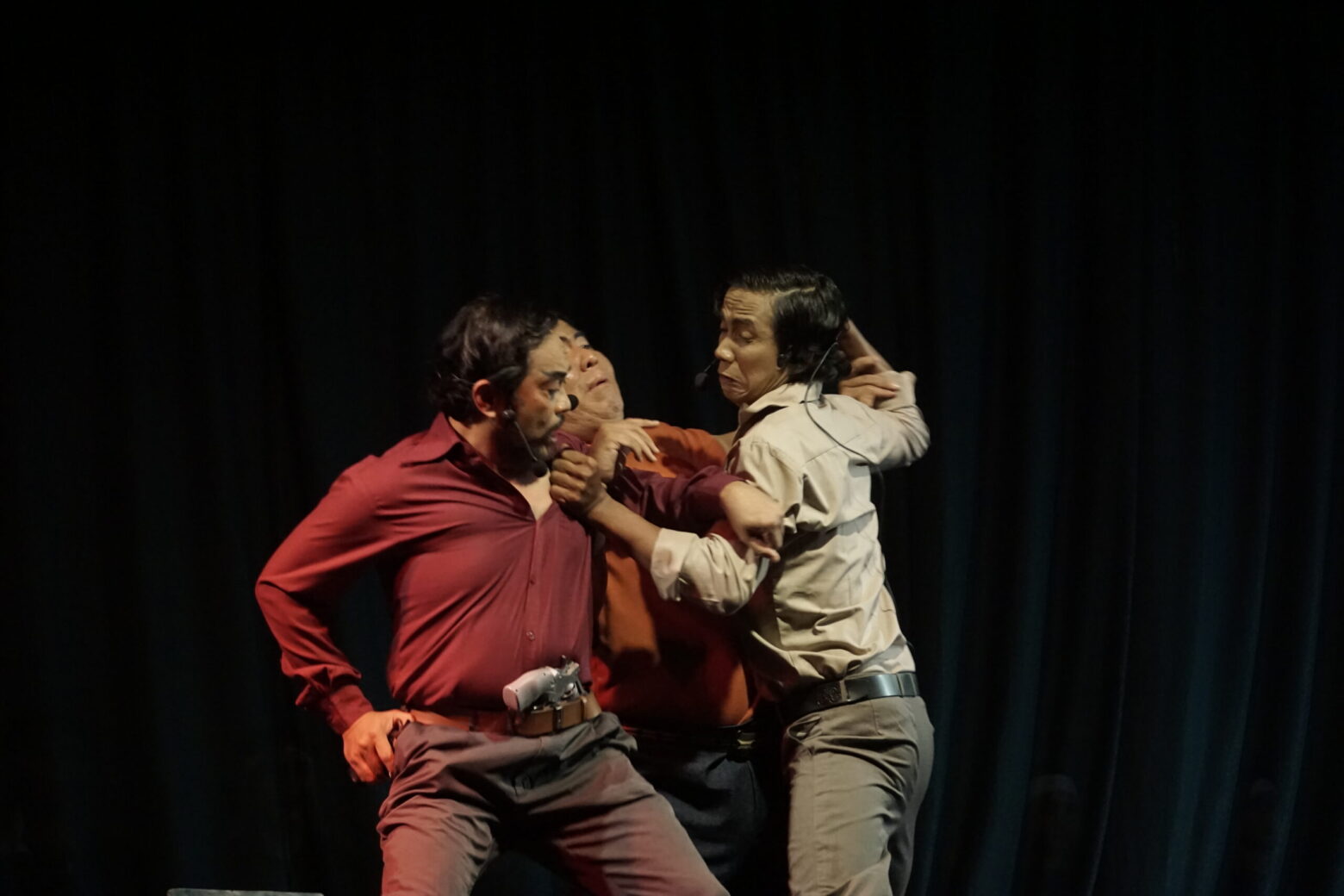

Entah mengapa, begitu pertunjukan berjalan, mata saya terus tertuju pada dua sosok. Tubuh Suli yang berdiri dalam kesunyian yang penuh perlawanan; matanya tajam, geraknya tegas tapi tak kehilangan keindahan. Ia bukan sekadar tokoh perempuan pekerja, melainkan suara yang telah lama ditenggelamkan sistem. Di sisi lain, Den Karso tampil tegap dan angkuh—sebuah perwujudan kekuasaan yang menua di atas penderitaan. Namun, justru dalam ketegangan di antara keduanya, saya merasakan sesuatu yang lebih dalam: semacam duel batin yang melampaui naskah, melintasi dinding panggung, dan mengetuk sisi-sisi sunyi dalam diri penonton.

Ada saat di mana saya benar-benar lupa bahwa yang berdiri di panggung itu hanyalah aktor. Seolah Asa Jatmiko, sang sutradara, telah meniupkan ruh ke dalam tubuh para pemainnya. Gerak mereka bukan hanya hasil latihan, melainkan hasil penyelaman—ke dalam realitas sosial, ke dalam luka kolektif yang diam-diam kita bawa. Mungkin di situlah kekuatan pertunjukan ini: bukan karena megahnya tata cahaya atau keluwesan dialog, tetapi karena kejujuran yang memancar dari tubuh-tubuh yang hidup di atas panggung. Saya keluar dari ruangan dengan perasaan seperti baru saja menyaksikan bukan drama, melainkan pertemuan roh-roh yang berjuang agar tidak dilupakan.

Gaya penyutradaraan Asa Jatmiko selalu menarik bagi saya karena bekerja di ambang antara realisme dan simbolisme. Ia tidak memberi kita emosi dengan sendok; ia memancingnya lewat gestur. Ketika Den Karso berjalan perlahan menuju Suli, langkahnya seperti bunyi mesin pabrik: berulang, berat, dan pasti. Dan ketika Suli menunduk, lalu menatap balik dengan mata berkaca, panggung seakan menjadi ruang sosial yang terbuka—tempat tubuh perempuan dan tubuh kekuasaan saling berhadapan tanpa mediator.

Dalam momen itu, saya teringat pada teori tubuh Michel Foucault: bahwa tubuh adalah medan kuasa. Tubuh bukan sekadar alat biologis, tetapi situs politik di mana norma, moral, dan disiplin bekerja. Den Karso berbicara dengan suara berat, tetapi sesungguhnya ia sedang mengatur tubuh orang lain—bagaimana harus berdiri, bekerja, tunduk. Suli melawan bukan dengan senjata, melainkan dengan hak atas tubuhnya sendiri: menolak menggugurkan kandungan, menolak tunduk pada citra moral palsu.

Tubuh Suli adalah tubuh yang menolak dibungkam. Di tengah masyarakat yang sering memaknai kesopanan sebagai kepatuhan, sikap Suli menjadi bentuk keberanian yang paling dasar: mengakui keberadaan diri sendiri. Di panggung itu, tubuhnya bukan lagi objek, melainkan subjek. Ia mengingatkan saya pada pemikiran Simone de Beauvoir, yang menulis bahwa perempuan selalu dijadikan “yang lain” dalam tatanan patriarkal. Namun dalam keputusannya untuk mempertahankan kandungan, Suli sedang menegaskan subjeknya sendiri—“aku ada karena aku memilih”.

Sebaliknya, Den Karso berdiri sebagai cermin dari dunia sosial kita yang penuh hirarki. Ia penguasa pabrik, simbol kapital dan patriarki sekaligus. Namun yang membuatnya menakutkan bukan kekerasan fisiknya, melainkan cara ia memproduksi kebenaran. Seperti yang ditulis Foucault, kekuasaan tidak hanya melarang, ia juga membentuk wacana: siapa yang boleh bicara, siapa yang harus diam.

Di banyak ruang kerja, kita masih bisa menemukan bayangan Den Karso. Ia bisa berwujud atasan yang mengatur hidup bawahannya atas nama “profesionalisme”. Ia bisa hadir dalam sistem sosial yang menilai perempuan dari moralitas tubuhnya. Bahkan ia bisa menyamar dalam diri kita sendiri: ketika kita menilai orang lain tanpa pernah mau memahami latar penderitaannya.

Asa Jatmiko membaca Den Karso bukan sebagai tokoh jahat tunggal, melainkan mekanisme kuasa yang hidup di dalam sistem sosial. Dalam satu adegan, Den Karso berbicara tenang tentang “tanggung jawab perusahaan”, sementara di sisi lain ia memerintahkan sesuatu yang menghancurkan hidup Suli. Kontradiksi ini mengingatkan saya pada Hannah Arendtdan gagasan “banalitas kejahatan”: bahwa kekerasan sosial sering dijalankan bukan oleh monster, tetapi oleh orang-orang biasa yang tunduk pada sistem tanpa berpikir.

Suli dan Den Karso di Dunia Kita

Kisah mereka berdua, bila dipindahkan ke kehidupan sosial kita hari ini, terasa begitu dekat. Dalam masyarakat industri—seperti Kudus dengan sejarah panjang pabrik-pabrik rokok—relasi antara “atasan” dan “pekerja” tak sekadar hubungan ekonomi. Ia menjelma menjadi struktur sosial yang menentukan bahasa, perilaku, bahkan moralitas komunitas. Banyak Suli yang hidup di sekitar kita: perempuan-perempuan yang bekerja di antara mesin, menanggung tekanan, tetapi tetap menjaga harga diri dan kasihnya. Dan banyak pula Den Karso yang bersembunyi di balik seragam, jabatan, atau nama besar.

Kita belajar dari Suli bahwa keberanian kadang berarti menolak untuk berkompromi dengan ketakutan. Kita belajar dari Den Karso bahwa kekuasaan, jika tidak disadari, akan selalu melahirkan korban. Dalam arti tertentu, Asa Jatmiko sedang memanggil kita untuk berhenti menjadi penonton kehidupan sosial kita sendiri—untuk berani membaca tubuh-tubuh yang sedang bicara dalam diam.

Adegan antara Suli dan Rukmi—ketika dua perempuan berbagi keberanian dalam ruang yang menindas—menjadi momen paling etis malam itu. Di situ, saya teringat pada Paulo Freire: pendidikan sejati adalah proses membebaskan manusia dari struktur yang menindasnya. Teater ini bekerja seperti itu: bukan menggurui, tetapi menyadarkan. Penonton tidak disuapi pesan moral; mereka diajak mengalami, merenung, dan mungkin, mengubah pandangan mereka.

Bahwa para aktor malam itu adalah pekerja pabrik sendiri menambah lapisan makna yang dalam. Mereka membawa tubuh kerja ke panggung: gerak yang kaku, pengulangan, kelelahan, dan disiplin—semua menjadi bahasa dramatik. Dari sana, teater berubah menjadi ruang pembelajaran sosial, tempat kelas-kelas sosial, gender, dan otoritas dibongkar lewat gerak tubuh.

Refleksi untuk Perteateran di Kudus

Ketika lampu panggung padam dan tepuk tangan menggema, saya duduk diam. Saya tidak sedang menilai lakon, tetapi memikirkan kota yang melahirkannya. Kudus, dengan segala kontradiksi antara industri dan budaya, tampak sedang mencari cara baru untuk berbicara tentang dirinya. “Para Petarung” menjadi bukti bahwa teater bukan hanya hiburan, tetapi cara sebuah kota berbicara kepada dirinya sendiri.

Dalam teori Richard Schechner, pertunjukan bukan hanya representasi, tetapi “restorasi perilaku”—upaya manusia mengulang, memahami, dan memperbaiki tindakannya. Maka pementasan seperti ini bukan sekadar seni panggung; ia adalah ritual sosial, cara kolektif untuk menegosiasikan nilai, luka, dan harapan. Kudus tidak hanya memproduksi rokok; ia sedang memproduksi kesadaran.

Barangkali ini yang dimaksud Antonin Artaud ketika menulis tentang “teater kejam”: bukan kekejaman fisik, tetapi kekejaman yang mengguncang jiwa, yang memaksa penonton untuk berhadapan dengan kebenaran yang disembunyikan. Malam itu, di auditorium yang dingin, dua tubuh—Suli dan Den Karso—telah melakukannya. Mereka membuka luka kita sendiri.

Teater di Kudus masih muda, masih mencari bentuk, tetapi justru di situlah kekuatannya. Ia tumbuh dari pekerja, dari pelajar, dari mereka yang sehari-hari hidup dalam realitas keras industri. Dan seperti yang ditulis Jacques Rancière, emansipasi dimulai ketika penonton sadar bahwa ia tidak hanya menonton, melainkan juga berpikir. Malam itu, di antara tepuk tangan dan bisik diskusi di lorong, saya melihatnya terjadi: teater menjadi ruang pembebasan kecil di tengah sistem sosial yang besar.

Karena akhirnya, seperti tubuh Suli yang memilih untuk hidup, teater di Kudus pun memilih untuk tetap berbicara—meski dengan suara lirih—tentang martabat manusia yang tak boleh dibungkam. Semoga. (*)

—————-

Imam Khanafi

Pegiat literasi dan pengamat seni pertunjukan, tinggal di Kudus. [Foto-foto: Ist]