Esai: Ranang Aji SP

Film “Penyalin Cahaya” (2021) karya Wregas Bhanuteja meraih 12 Piala Citra, menegaskan posisi film ini sebagai pencapaian sinematik yang signifikan. Film ini berjenis thriller dengan struktur misteri yang menempatkan protagonis dalam upaya membongkar sebuah kebenaran tersembunyi. Mirip dengan Chinatown (1974) dan The Fugitive (1993), “Penyalin Cahaya” mengikuti perjalanan Suryani, seorang mahasiswi yang mencoba mengungkap siapa yang menyebabkan dirinya kehilangan beasiswa akibat unggahan foto mabuk di media sosial. Kisah ini mencerminkan tesis Walter Lippmann dalam Public Opinion (1922), yang menyatakan bahwa fakta yang tampak belum tentu merepresentasikan kebenaran.

Namun, Penyalin Cahaya tidak hanya menawarkan ketegangan misteri, tetapi juga menyoroti berbagai permasalahan sosial yang relevan dengan kehidupan nyata. Film ini menabrakkan dua kecenderungan sinematik utama—realisme dan formatisme—yang menjadi perdebatan panjang dalam teori film. Benturan ini menghasilkan ketegangan yang menarik, tetapi dalam beberapa aspek, mengganggu ilusi realisme yang seharusnya menopang elemen thriller dalam cerita.

Analisis Sosial dan Kritik Gender

Secara sosial, Penyalin Cahaya menyoroti ketimpangan akses pendidikan. Suryani berasal dari keluarga kurang mampu, yang menggambarkan realitas bahwa pendidikan tinggi semakin sulit dijangkau oleh kelompok marjinal. John Yorke dalam Into the Woods (2013) menyatakan bahwa cerita adalah cara kita memahami dunia, dan Penyalin Cahaya berhasil menyampaikan pesan ini dengan kuat. Selain itu, film ini juga menampilkan kritik gender yang mendalam. Suryani, sebagai tokoh utama, melawan stigma subordinasi perempuan. Keberadaannya diperkuat oleh Anggun, sutradara Teater Matahari, yang menjadi simbol perempuan yang berdaya dan independen. Film ini tidak sekadar menunjukkan perempuan sebagai korban, tetapi juga sebagai subjek yang mampu mengendalikan narasi mereka sendiri.

Di sisi lain, film ini juga mengangkat isu eksploitasi dalam seni. Tokoh Rama adalah representasi seniman transgresif yang menyalahgunakan seni sebagai dalih untuk eksploitasi perempuan. Anthony Julius dalam Transgressions: The Offenses of Art menegaskan bahwa seni transgresif menantang batas pemahaman dan toleransi moral. Namun, dalam “Penyalin Cahaya”, Rama diposisikan sebagai antagonis mutlak, tanpa adanya ruang bagi eksplorasi lebih dalam tentang dilema seni transgresif itu sendiri. Hal ini membuat kritik terhadap seni dalam film ini menjadi sedikit simplistik dibandingkan dengan contoh-contoh seni transgresif feminis seperti karya Carolee Schneemann dalam Interior Scroll (1975).

Dinamika Teknik Sinematik: Realisme vs Formatisme

Secara teknis, “Penyalin Cahaya” menggabungkan pendekatan realistis dan formatis yang sering kali bertabrakan dalam eksekusinya. Menurut André Bazin dalam The Ontology of the Photographic Image, sinema harus merepresentasikan dunia secara realistis dengan teknik seperti pengambilan gambar panjang dan fokus mendalam. Sementara itu, Sergei Eisenstein mendukung montase sebagai cara untuk membentuk makna melalui konstruksi sinematik. Dalam “Penyalin Cahaya”, Wregas Bhanuteja mencoba mengawinkan dua pendekatan ini, tetapi hasilnya kurang harmonis.

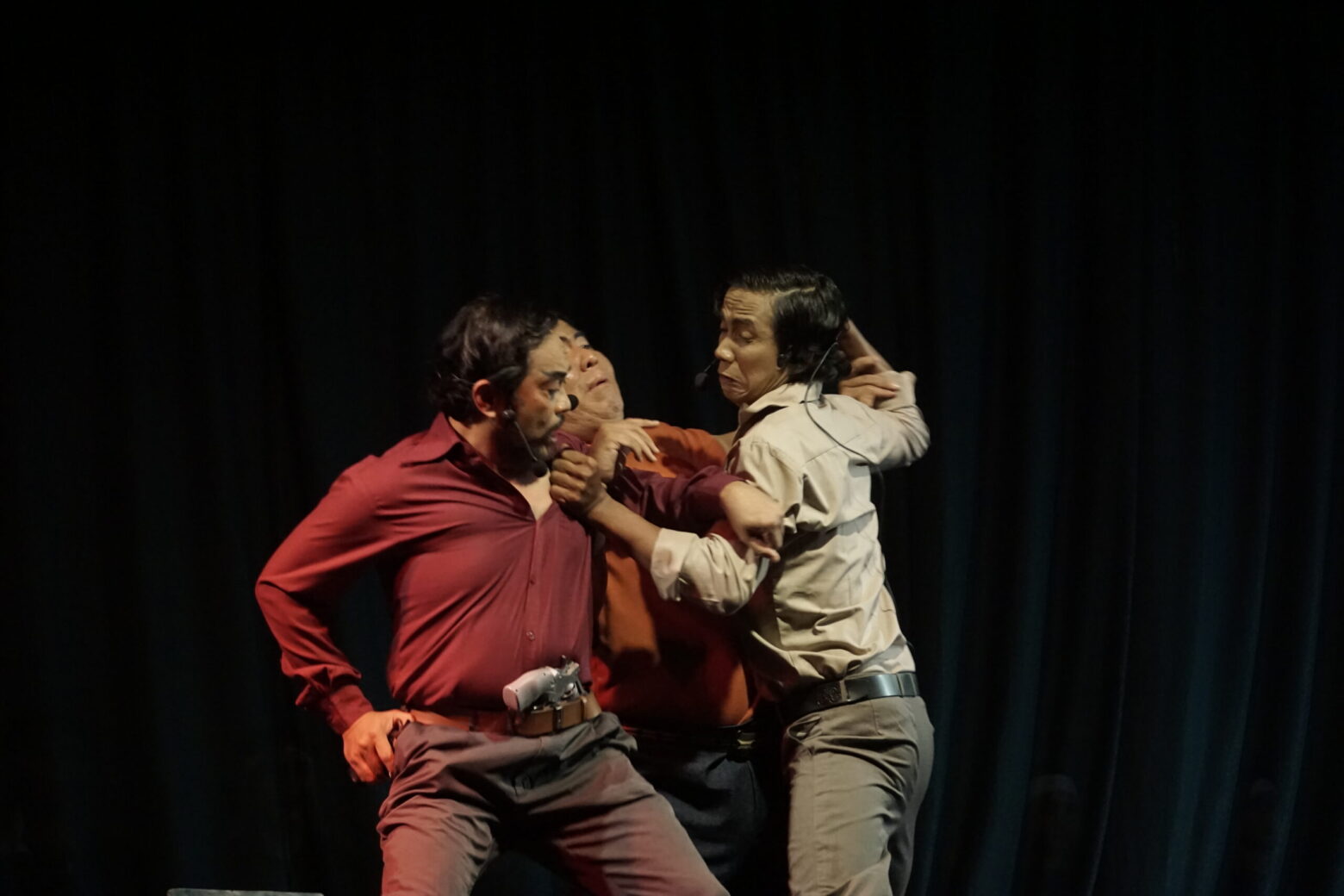

Adegan puncak film—di mana Rama muncul dengan kabut buatan untuk membakar barang bukti—menjadi contoh jelas bagaimana unsur formatisme mendominasi dan merusak ilusi realisme. Kabut yang berlebihan menciptakan efek teatrikal yang justru mengurangi ketegangan realistis yang sudah dibangun sebelumnya. Ini adalah contoh dari apa yang dikhawatirkan oleh Bazin tentang montase dan penyuntingan berlebihan: ketika teknik sinematik terlalu dibuat-buat, ia dapat menghambat keterlibatan emosional penonton.

Selain itu, resolusi konflik dalam film ini terasa tergesa-gesa. Dominasi Rama sebagai antagonis yang kuat sepanjang film tiba-tiba runtuh begitu saja tanpa transisi yang meyakinkan. Kemenangan Suryani dan rekan-rekannya dalam melawan Rama terlalu simbolis dan kurang memiliki konsekuensi dramatis yang memadai. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pembangunan karakter dan mengurangi dampak emosional pada penonton.

Pembandingan dengan Film Sejenis

Untuk memperjelas bagaimana Penyalin Cahaya menabrakkan dua kecenderungan sinematiknya, kita bisa membandingkannya dengan film sejenis seperti Gone Girl (2014) dan The Girl with the Dragon Tattoo (2011). Kedua film ini juga mengangkat isu kekerasan terhadap perempuan dalam kerangka thriller misteri, tetapi dengan pendekatan sinematik yang lebih konsisten.

Gone Girl, misalnya, berhasil mempertahankan keseimbangan antara realisme dan formatisme dengan narasi yang cermat. Penggunaan teknik unreliable narrator di film ini memperkuat ketegangan dan mendukung elemen psikologis dalam cerita. Dalam “Penyalin Cahaya”, pendekatan serupa mungkin dapat memperdalam kompleksitas karakter Suryani dan memberikan kejutan yang lebih kuat pada penonton.

Sementara itu, The Girl with the Dragon Tattoo menghadirkan karakter perempuan kuat seperti Lisbeth Salander, yang tidak hanya menjadi korban tetapi juga agen aktif dalam membongkar kejahatan. Film ini menggunakan sinematografi yang cenderung gelap dan dingin, memperkuat atmosfer thriller yang konsisten. Jika Penyalin Cahaya lebih setia pada estetika thriller yang intens, dengan pacing (alur) yang lebih terjaga, maka dampaknya bisa lebih tajam dan menggugah.

Keseimbangan yang Belum Tercapai

“Penyalin Cahaya” adalah film yang kuat dalam kritik sosialnya, tetapi mengalami ketidakseimbangan dalam pendekatan teknisnya. Film ini berhasil menampilkan isu gender, eksploitasi seni, dan ketidakadilan dalam pendidikan dengan narasi yang relevan. Namun, upaya menggabungkan realisme dan formatisme tidak sepenuhnya berhasil, sehingga merusak ilusi realisme dalam beberapa bagian penting.

Jika film ini lebih konsisten dalam pendekatan sinematiknya—memilih untuk tetap realistis atau lebih eksploratif dalam formatisme—maka dampaknya bisa lebih mendalam. Wregas Bhanuteja telah menciptakan karya yang penting, tetapi masih ada ruang untuk penyempurnaan agar pesan sosial dan estetika film dapat bersinergi secara lebih efektif.

Ranang Aji SP

Sastrawan, tinggal di Magelang.

Referensi:

- Bazin, A. (1967). The Ontology of the Photographic Image. California: University of California Press.

- Bazin, A. (1967). What is Cinema? . California: University of California Press.

- Cook, D. M. (2015). Film Theory: A Critical Introduction. London: Routledge. Publication .

- Crozier, G. J. (Ed.). (n.d.). Transgressions: The Offenses of Art.

- Johnson, G. L. (1980). Metaphors We Live By. Chicago: University of Chicago Press.

- Julius, A. (1999). Transgressions: The Offenses of Art. (G. J. Crozier, Ed.) London: Routledge.

- Lippman, W. (1922). Public Opinion. New York: harcourt, Brace&Co.

- Mckee, R. (1997). Story: Substance, Structure, Style, and the Principles of Screenwriting. New York: HarperCollins.

- Yorke, J. (2013). Into the Woods: A Five-Act Journey Into Story . Berkeley, California: Ten Speed Press.